岡田将生『ドライブ・マイ・カー』との出会いで、芝居への思いを再確認 - wotopi

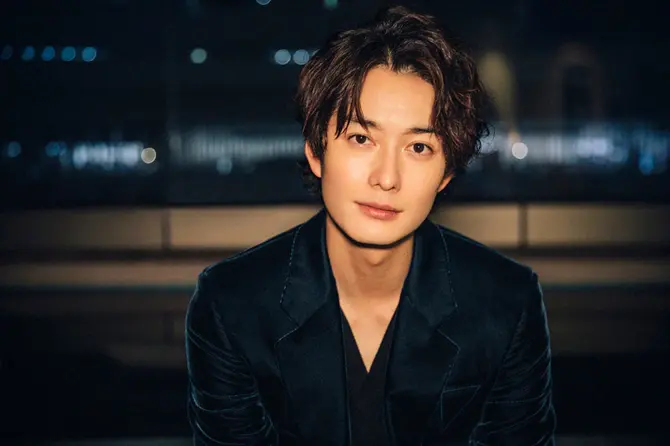

8月20日(金)に全国公開された映画『ドライブ・マイ・カー』。愛する妻を亡くした演出家の主人公・家福(かふく)を西島秀俊さん、家福の舞台に出演する若手俳優・高槻を岡田将生さんが演じています。村上春樹による同名の短編小説に、さまざまなモチーフを取り入れて練り上げられた脚本は、カンヌで日本映画初の脚本賞を受賞しました。

ウートピでは、本作に並々ならぬ思い入れを見せる岡田さんにインタビュー。第1回となる今回は、この美しい物語をどのように作り込んでいったのかをうかがいました。

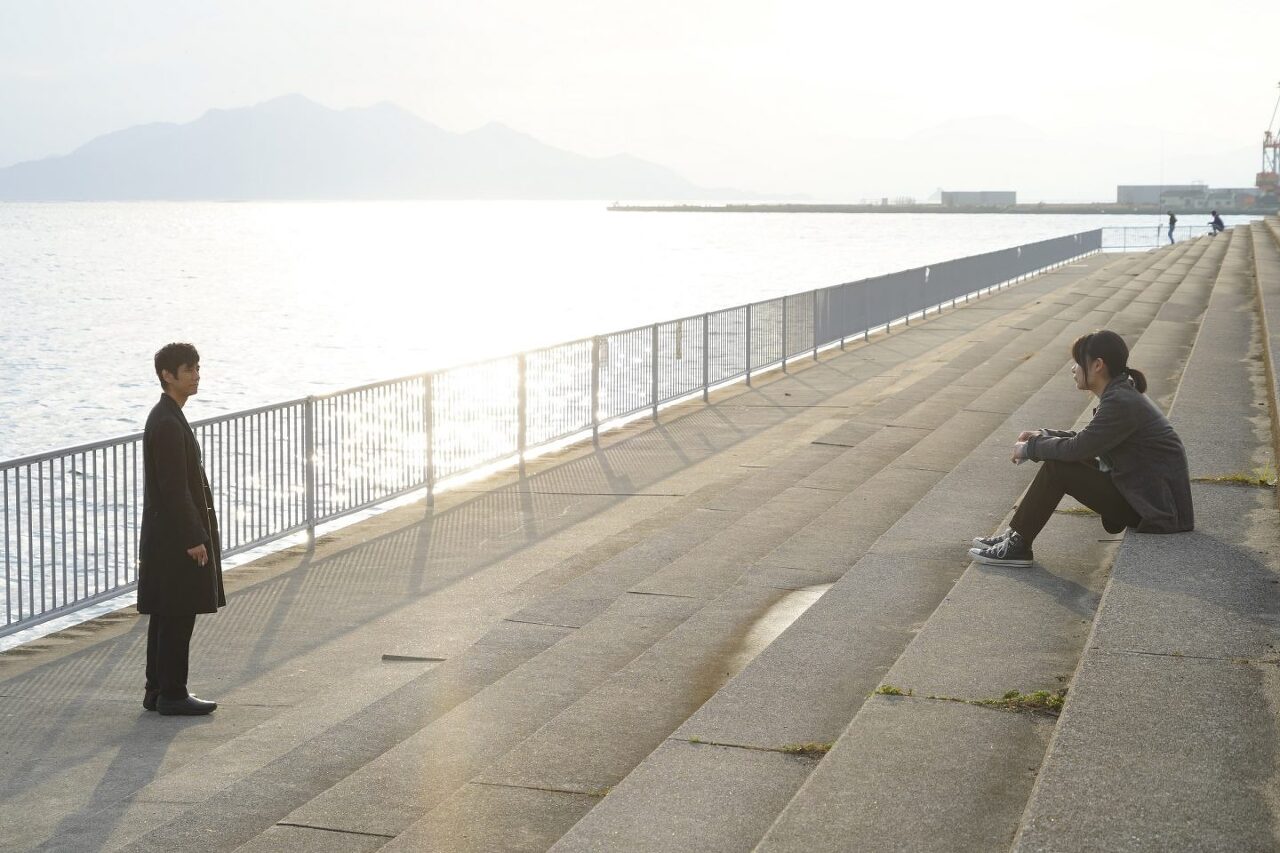

劇中より

「声の大切さ」を知って、お芝居がもっと好きになった

——まずは、岡田さんがはじめて脚本を読んだときの気持ちを聞かせてください。

岡田将生さん(以下、岡田):いままでさまざまな作品をやらせていただいてきたなかでも、特に読み応えのある脚本だと思いました。この映画で監督が描きたいものを汲み取って読めば読むほど、すばらしい脚本で。ちょうど地方ロケに行く途中の車中で読んでいたのですが、それがちょっと物語のシチュエーションと似ているなと感じて。それもあいまって、とてもご縁を感じました。そして、自分はこの役をどう演じればいいのかということで頭がいっぱいになりました(笑)。

——岡田さんが演じたのは、物語を大きく動かす俳優・高槻の役です。どのように役をつくっていきましたか。

岡田:濱口竜介監督と、とにかくたくさんお話をしました。監督は脚本も自ら手がけられているので(編集部註:大江崇允氏との共同脚本)。そのなかで、この役には答えがないから「観る人に委ねよう」と決め、そういう感覚を大切に演じていったんです。だから、いまだに高槻という役には、自分自身でも結論が出ていなくて……観た人に、善なのか悪なのか決めていただきたいと思っています。でも、そんな役をやれたことは、自分にとって本当に大きな出来事でした。奥深いところまで周りとコミュニケーションを取り合ってチャレンジできたので、あらためてお芝居が好きになりました。監督にもそんな感想をお伝えしました。

——すでにすばらしいキャリアをお持ちなのに、「あらためてお芝居が好きになった」って、とても素敵ですね。

岡田:「好きになった」というか……「好きだった」のだと、再確認できました。監督は、すごく声にこだわる方なんです。濱口組に参加された方の多くが語っていらっしゃると思うんですが、実際に撮る前に、時間をかけて何度も本読みをするんです。あえて言葉に感情を乗せず、ひたすら繰り返す。そのあとの本番で、はじめて気持ちを入れて台詞を喋るんです。そうした経験をするうちに、言葉の聴こえ方や響き方によって、自分の芝居が大きく変わってくることに気づかされました。同時に、いままでずっと声をおろそかにしてしまっていたような気もして……あらためて、芝居って面白いなと。しかも、これまでよりも強く、役と自分がシンクロしていく感覚がわかったんですよね。だから、いまは違う現場でも、勝手に本読みのメソッドを取り入れています。

——どんなふうに?

岡田:相手はいないので、一人で感情を入れない台詞を録音するんです。現場がそれを求めているかどうかはともかく、僕のなかで、ここ最近のルーティンになっています。

——一人でも本読みを徹底すると、演技はどう変わりますか?

岡田:表情ひとつ取っても変わってきます。テレビドラマは顔のアップのシーンが多いので、普段はつい表情に頼ってしまうところがあって。でも、声だけでしっかり伝えていくことの大切さを、この現場では教えてもらいました。

感情を豊かにすればするほど、怖くなる自分もいた

——クライマックス近く、車のなかで主演の西島秀俊さんと対峙するシーンがあります。先日のプレミア上映イベントでは、そのシーンの岡田さんの演技を、西島さんも絶賛されていましたね。

岡田:本当にうれしいです。あのシーンは濱口監督も基本的に任せてくださって……何回くらい撮ったんだろうな。西島さんと二人で10分くらい話し続けるシーンなんですが「こういう高槻でやってみてください」「次は、岡田さんが思う高槻で」などと、何度もチャレンジさせてもらいました。やっていくうちにどんどん深まって、毎回全然違う高槻が出てきたんですよ。「高槻にはこんな姿があったんだ」「あぁ、そうか。こういう思いもあるんだな」っていくつも発見があったし、演じ方も相手に寄り添ってみたり突き放してみたり、ときにはすごく子どもみたいになったり、試行錯誤して。感情を豊かにすればするほど怖さを感じる自分もいましたが、それをすべて見つめてくれている西島さんがいたからこそ、成立したシーンだなと思います。

——岡田さんと高槻がまじりあった、とても印象的なお芝居でした。

岡田:本当に忘れられない撮影になったし、あの日、あの時間のことはこれから先も覚えていると思います。そういえば、次の日に別のシーンを撮るとき「その前にもう一回、あの車のシーンを本読みしたい」って監督がおっしゃったんです。で、本読みをしたら「昨日よりいいですね、もう一回撮りたい」って……それは冗談だったんですが、僕も自然と「もう一回撮れるんだったら撮りたいな」って思ったんです。普段なら「もう一回撮るのか……」って思うのに(笑)。そのくらい、なんだかいつでも高槻になれた日々だったんです。

——心から充実した撮影だったことがうかがえます。次回は、高槻という役と岡田さんご自身について、もっと詳しく聞かせてください!

岡田将生「欠落した役にひかれるのは、自分も肯定したいから」

8月20日(金)に公開された映画『ドライブ・マイ・カー』。愛する妻を亡くした演出家の主人公・家福(かふく)を西島秀俊さん、家福の舞台に出演する若手俳優・高槻を岡田将生さんが演じています。村上春樹による同名の短編小説に、さまざまなモチーフを取り入れて練り上げられた脚本は、カンヌで日本映画初の脚本賞を受賞しました。

岡田さんへの全3回のインタビュー。2回目となる今回は、演じた役について思うことや、ご自身のコンプレックスについてうかがっています。

はじめてこんなに深く、役について監督と話し合えた

——今作で岡田さんが演じた俳優・高槻という役は、物語を動かすキーパーソンでもあり、不穏な空気が漂うキャラクターでもあり……とても面白い役柄でした。

岡田将生さん(以下、岡田):普段はシーンのつながりや心情の変化を考えながら演じていくのですが、高槻という役に関してはあえて、どのシーンにも整合性を持たせないようにしていました。いろんな顔を見せようという感覚があって。濱口竜介監督にも、細かいお芝居は基本的に任せていただきました。ただ、高槻の不穏さや暴力性みたいなものは、つねにベースとして持っておくようにはしていました。

——岡田さん自身は、高槻をどんな人間だととらえていましたか?

岡田:僕の感じる高槻像は、よくよく話し合ってみると、監督が思っているそれとはちょっと違っていたんです。もちろん全部をうまく伝えられるわけじゃないため、ちょっと子どもっぽいんだけど「僕は、このシーンの台詞はなんか違うと思うんです!」とか言ったりして(笑)。でも、監督はそういうことをすべて真摯に聞いてくださって。いままでは自分の考えをこんなに監督に打ち明けることってなかったですし、どこか勝手に役を決めつけてつくってしまう癖があることにも気付きました。だけど、今回ひたすら監督と話をしながら、少しずつ外側を崩していったら、思っている以上にいろんな高槻が現れたんです。そうやって役について深く話し合ったり、現場で生まれてくるものを楽しめたりしたのは、とてもいい経験でした。

——本当に、丁寧につくられた作品なんですね。

岡田:やっぱり時間に追われていると、そうはできない場面もあったりしますよね。でも『ドライブ・マイ・カー』ではそういうことがまったくなく、役と映画に向き合えました。だからこそ、高槻という役が生まれたんじゃないかなと思います。僕自身もああいう、ちょっと欠けている人が好きなんです。ほかの作品を観ていても、そういうキャラクターにこそ魅力を感じたりして。自分自身もどこか欠落している人間だからかもしれません。

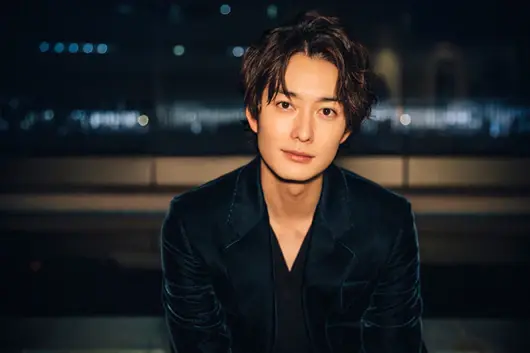

劇中より

どこか欠落した人間のほうが、嘘がなくて惹かれる

——岡田さんは、ご自身を「欠落している人間」だと思っているんですね。外からはまったくそう見えません。

岡田:いやいやいや! 親しい人たちには、僕の短所に困っている人も少なくないんじゃないかな(笑)。緊急事態宣言が出て、自分を見つめ直す時間がたくさんあったからか、以前よりもそんなことをよく考えるようになりました。僕はコンプレックスの塊なんですよね。

——え? どこがコンプレックスなんですか……?

岡田:いろいろあるんです(笑)。性格なんて結構ひねくれているから、もっと素直になりたいなって思うこともあります。人からなにか褒めてもらっても「嘘だろうな」って思ったりして。

——でも、そうやって何かしらのコンプレックスを持っていたり、どこか欠けていたりする人間のほうが、演じるうえでは惹かれるんですね。

岡田:そうそう。そっちのほうが人間っぽいというか、嘘がない気がするんですよね。だから、そういうキャラクターをやりたくなっちゃうんだと思います。連続ドラマとかで3ヶ月くらい時間があると、演じているうちに、役の新しい一面も見つけられたりするんです。自分で演じながら、すごくうれしくなります。

——そうした役をたくさん演じているうちに、自分のコンプレックスや欠けている部分を愛せるようになっていくことはないんですか?

岡田:それもありますね。もしかしたら、そういう役を演じることで、自分自身を肯定したいって気持ちがあるのかもしれない。今年4月のドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』で演じた中村慎森(しんしん)も、欠けていることが人間っぽさにつながっていて、すごく面白みがありました。皆さんに愛されるキャラクターにしたいという気持ちも持っていましたし。

——慎森、面倒だけどかわいくて、まさに魅力的なキャラクターでした。

岡田:僕自身があの役をどうこうしたというよりは、周りの方々が愛してくれたから、ああいうキャラクターになったんですよね。ほかのキャストの皆さんがそういうふうに接してくれたからだと、感謝しています。

——ありがとうございます。最終回では、岡田さんのこれからについて聞かせてください。

『ドライブ・マイ・カー』『大豆田とわ子と三人の元夫』チャレンジを続ける岡田将生

8月20日(金)に全国公開された映画『ドライブ・マイ・カー』。愛する妻を亡くした演出家の主人公・家福(かふく)を西島秀俊さん、家福の舞台に出演する若手俳優・高槻を岡田将生さんが演じています。村上春樹による同名の短編小説に、さまざまなモチーフを取り入れて練り上げられた脚本は、カンヌで日本映画初の脚本賞を受賞しました。

岡田さんへの全3回のインタビュー。この最終回では「大切だから秘密にしておきたい」という本作の思い出や、さまざまなチャレンジを経たこれからのことをうかがっています。

劇中より

大切な現場の思い出は、秘密にしておきたい

——今作では、西島秀俊さん演じる演出家・家福の舞台に、さまざまな国籍の俳優が出演するというストーリーがあります。多様な言語や手話を扱う方々との共演は、いかがでしたか?

岡田将生さん(以下、岡田):とても楽しかったです。表現の仕方も違うし、まったくコミュニケーションがとれないところからはじまるのが新鮮でした。お芝居をつくっていくなかで、言葉が違う女優さんと、目だけで語り合う時間があったんです。そうすると、少しずつ心が開いていくような瞬間があって……以降は、演技がやりやすくもなりました。お互いの役を尊重しつつ、そういう信頼関係をもってシーンを成立させていく時間が、すごく面白かったです。

——現場の雰囲気もよさそうですね。

岡田:いい緊張感に包まれていました。……ただ、自分のなかで、この作品は本当に大切なものになっているんです。だからちょっと現場の思い出をあんまり話したくないっていう気持ちがあるんです(笑)。ほかの現場とは全然違う空気感のことも、監督とお話した内容も、大切にとっておきたい。でも、そういう自分がいるってことは、それほどこの作品が好きなんだなってことです。とはいっても、せっかく取材していただいている方々に失礼なので、頑張ってお話しているつもりなんですが(笑)。

——大切なものは、秘密にしておきたいタイプなんですね。

岡田:いままでそんなふうに思ったことなかったんですけど、今回はちょっと秘密にしておきたいです。

いろんな役がやりたい。30代、恐れずに進む

——それほど思い入れの強い作品を経て、これからどんな活動をしていきたいと思われていますか?

岡田:まず、多くの人にこの映画のことを知ってもらいたいという思いが強いです。映画館に出向くのは難しい時期かもしれないですが、なんとか観ていただきたい。そして、今後もいろんな映画に出ていきたいという気持ちが、この作品との出会いでより強まったように思います。

——そもそも、ここ数年の岡田さんはチャレンジングですよね。ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』のうざかわいい元夫、舞台『物語なき、この世界。』の売れないダメ俳優、そして今回演じた高槻など、従来のパブリックイメージを崩していく役が多いように思います。

岡田:もともと、いろんな組やいろんな現場を経験することはとても大切だと思っていました。だからここ数年に限らず、10代のころから、なるべく同じところに留まらないでチャレンジしていこうとは意識していて。でも、10代20代はどうしても等身大というか、自分に近い役が多くて。だけど30代に入り、新しいジャンルに挑戦できることが増えてきたので、いっそう恐れずに進みたいと感じています。

いい作品を手繰り寄せて、またひとつ先のステージへ

——ここ最近の作品のこと、始終すごく楽しそうにお話されますね。岡田さんには、いま「俳優という仕事」がどんなふうに見えていますか?

岡田:『ドライブ・マイ・カー』に参加できたことで、仕事への向き合い方は変わったかもしれません。またひとつ、違うステージにいきたいなという気持ちが芽生えてきました。今作のあとに撮った『大豆田とわ子と三人の元夫』も、すごく楽しかったんですよ。あのキャストと、あの瞬間にしかできないお芝居がたくさんありました。

今作ではとくに、西島さんがつくってくださる空気感がすごく心地よかったんです。昔から知っている大先輩ですし、ずっと一緒にお仕事をしてみたかったのもあって、最後に少しお話をさせていただきました。じつは、そのとき西島さんにかけられた言葉をきっかけに、役や映画との向き合い方に抱えていた不安が、一気にあふれてきて……あぁ、こういう言葉をかけられる先輩になりたいなって、心の底から思えたんです。

——それは、どういう言葉だったんでしょう。

岡田:秘密です(笑)。主演として作品を引っ張ってくださる姿には、その方の人柄がにじみ出るなと思いました。今回は、自分自身でもびっくりするようなシーンが撮れて、どこか現実味がなかったりもするんです。だけど、これから先これを超える演技をして、西島さんに見てほしいなって思います。

岡田将生が日常で感じた“ちょっといいコト” - GINGER

ひとクセある役柄でも、不思議と魅力的に映る愛されキャラに変えてしまう。ドラマ、映画、舞台…2021年に入ってからも続けて話題作に出演し、役者として成長を続けている岡田将生さん。そんな岡田さんが遭遇した、心地いい出来事とは?

衣装協力/ブリオーニ

久しぶりに乗ったバスで…

ドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」、映画『Arc アーク』など話題作への出演が続いている岡田将生さん。

「この前、久々にバスに乗ったんです。きっと、普段から決まった時間帯でそのバスに乗っていらっしゃる方もいるなか、僕はイレギュラーに乗ったんですが、一番後ろの席に座っていた中学生の男の子の隣に僕も座ったんです。しばらくしてその男の子が降りるときに、後ろのドアの前から運転手さんに『ありがとうございました』と頭を下げて降りて行ったのを見て感動して。思わず、ちゃんと生きようと思いました(笑)。もちろんそのあと僕も、彼を見習って、お礼は言わないまでも頭を下げて降りました。コロナ禍においてそういう日常を目にすることが少なかったのもあり、温かい気持ちになれたすごくいい経験でした」

最近、身近に感じた“ちょっといいコト”をたずねると、表情を緩めてそう話してくれた岡田さん。人と人との関わり方やつながりの大切さを実感している今、「人間は人間としかバランスが取れないと感じた」という岡田さんの言葉が印象的だったのは、公開中の映画『ドライブ・マイ・カー』について伺っているとき。

「この作品の台本を読ませていただきすぐ参加したいと思いました。そして、濱口監督といつかお仕事したいと願っていたのでお話をいただいたときにとても興奮したのを覚えています。先日、完成した作品を観て、自分も出ているというのに、随所で心をえぐられて本当に泣きました。人間は喜びと悲しみが常に共存していて、そのバランスが取れなくなると傾いてしまう。そしてそのバランスは人間同士じゃないと保てないんだと気付かされました」

セリフの間が生み出すリズムは音楽を奏でているように心地いい

第74回カンヌ国際映画祭では脚本賞ほか4冠を獲得した村上春樹原作、濱口竜介監督の作品。岡田さんいわく、役者人生で一番つかみどころがなく、演じるのに難しい高槻役に苦しんだそう。

「どれも同じ高槻だけど、それぞれのシーンでは違う人物に見せようと濱口監督と話していたんですが、高槻という人間の軸をあえて作らなかっただけに、僕自身も最後まで彼のことがわからなかった。役者がよく『監督からOKもらえるとうれしい』と言うように僕もそうなんですが、でもそのなかでも濱口監督のOKはすごくうれしかったですね。というのも、難しい役柄だったのはもちろん、この現場は撮影スタイルが面白くて。例えば現場に入ったらまず必要なキャストだけで芝居をしているなかに、少しずつスタッフが入りセッティングをしてそのまま本番がスタートする。つまりテストの時間がないんです。監督は役者が芝居に集中できない環境は絶対に作らず、でも気が付いたら本番になっているという緊張感がすごくバランスがよかったんですよね。また、セリフとセリフの間の呼吸を大事にしていて、ここでひと間、ここではふた間と決めて全員の呼吸を合わせながら演じることで、その空間にまるで音楽が生まれるようにも感じて。この不思議な感覚は、この組ならではのものなんだと思います」

映画『ドライブ・マイ・カー』

俳優であり演出家の家福が愛する妻・音が、秘密を残したまま突然この世を去ってしまう。2年後、広島での演劇祭に愛車で向かった家福は、ドライバーのみさきと出会い、かつて音から紹介された俳優の高槻と再会する。

岡田将生『ドライブ・マイ・カー』で生涯忘れられない瞬間 「心が空っぽに」 - 시네마투데이

「この作品に出られたのは奇跡的なこと」「お芝居をすごく好きになった」……そう語るのは、村上春樹の短編小説を映画化する『ドライブ・マイ・カー』(公開中)でキーパーソンを演じた岡田将生。メガホンをとった濱口竜介監督が大江崇允と共に、第74回カンヌ国際映画祭脚本賞を日本人として初めて受賞したことでも話題を呼んだ本作について、キャリアの中でもかけがえのない体験となった撮影を振り返ると共に、「俳優としての焦りは決して消えない」という32歳の今を語った。

本作は、2014年に刊行された村上春樹の短編集「女のいない男たち」所収の同名小説に基づくロードムービー。愛する妻を亡くした喪失感を抱えながら生きる舞台俳優、演出家の家福(かふく/西島秀俊)が、寡黙なドライバー・みさき(三浦透子)と共に過ごすうちに、これまで目を背けていた妻の秘密と向き合うさまを追う。岡田が演じるのは、家福がかつて妻から紹介された俳優・高槻。くしくも家福が演出を務める舞台「ワーニャ伯父さん」のオーディションに参加し、意図せず主人公ワーニャに抜擢される役どころだ。原作では「四十代初め」の設定だが、演じる岡田に合わせてそれよりも若い設定となっている。

監督も想像以上と絶賛!車中の長回しシーン

主人公・家福にとって高槻は、亡き妻・音(霧島れいか)の記憶を共有できる唯一の人物であり、高槻との思いがけない再会が大きな転機となる。家福の高槻に対する複雑な感情、揺れ動いていく高槻との関係が見どころの一つだ。なかでも「これから先も忘れられないだろう」と岡田が語るのが、クライマックス。車中で高槻が家福を揺さぶる言葉を投げかける長回し(※カットを入れずにカメラを回し続ける撮影方法)のシーンだ。泣いているようにも見える岡田の真に迫った表情が印象的で、濱口監督を「目を瞑(つぶ)るほど素晴らしい。本当に想像していた以上にやってくれたという気がしています」と言わしめた。

「初めから最後まで通しで撮影するスタイルでした。あの言葉にはいろんな捉え方があって、音に対しての気持ちと家福に対しての気持ち、あとは俳優としての焦り。そういうものをひっくるめて1カット、1カット監督とお話をして変えながら撮っていきました。事前にいくつかのシミュレーションはしていましたけど、結局は撮影していくとどんどん変化するのでそれも楽しみながら。でもあれはすごく……心がどんどん空っぽになっていく感覚がありました。撮影するにつれて自分の中から失われていくものが多かった気がします。すごく消耗していました。だけどあの日、あの瞬間、撮影していた時間は自分にとって特別な時間で……。監督もどのカットを使うか悩まれたとおっしゃっていたので、スクリーンで見た時には驚きました」

俳優としての焦りは常にある

岡田いわく、高槻は“答えのない役”であり「いまだかつてないほど監督と話し合い、いまだに自分の中で腑に落ちていない役」という言葉からも苦戦した様子がうかがえるが、「共感するところはもちろんあった」という。

「高槻と同じように俳優としての焦りは常にありますし、何か新しいことをしていかなくてはならない、チャレンジしていかなくては、人にどう思われているのかとか、すごく考えます。そういうことも濱口監督とお話していました。どうすれば自信を持てるのか、というのは役を通じて、自分にも言われているような気がして。キャリアを重ねるにつれてなだらかになればいいと思うんですけど、実際は不安でいっぱいです。いつ仕事がなくなるかわからない恐怖もありますし、だから常にどの現場にも全力で向かい、求められる俳優でありたいと思います」

この撮影で岡田が発見したのが「声の重要さ」。濱口監督は撮影前に必ずキャストが感情を乗せずにセリフを読み上げるホン(台本)読みを入念に行うことで知られており、岡田はその中で知っていったという。「言葉の聞こえ方によって、自分の受け方が全然違ってくるんだなと。特にテレビだと表情に頼りがちで。声だけで感情を伝える大切さをおろそかにしていたんだと気づきましたし、役と自分がシンクロしていく感覚がすごくわかったんです。監督に『お芝居を好きになった』とお伝えしましたし、好きになったというより好きだったんだなと再確認したというか。自宅でもホン読みを行っていましたし、それをボイスレコーダーに録って確認するという作業は、ここ最近のルーティンになっています」

容姿端麗だけど性格に難ありの役、なぜ多い?

ところで、岡田のキャリアを振り返ると本作もしかり、『悪人』(2010)では軽薄で裕福な大学生、ドラマ&映画『伊藤くん A to E』(2017・2018)では複数の女性たちを振り回す自意識過剰男、『星の子』(2020)では非情な一面を持つ中学教師と、「容姿端麗だが性格に難あり」な役どころが多い。今年4月クール放送の「大豆田とわ子と三人の元夫」では理屈っぽくひねくれたエリート弁護士を好演し、SNSを中心に大いに話題を呼んだが、こういった役について本人はどう思っているのか。

「全部自分で選んでいるので、好きなんでしょうね(笑)。どこか欠落している役が好きです。役者みょうりに尽きる、身を削る、どちらもですね。消耗度は激しいですが、どこかでそれを求めている自分もいます。10代のころからなるべく一定のところにいないようにしようというのは頭の中にあって、そういう意味では前からいろんなことにチャレンジしていこうとしていたんですけど、10代、20代ってどうしても等身大な役が多かった気がします。でも、ドラマや映画を観ていても好みとして欠けている人に惹かれますし、『大豆田とわ子と三人の元夫』でも4人(松たか子、松田龍平、角田晃広、岡田)の、あの瞬間にしかできない芝居がたくさんありました」

今年も映画『さんかく窓の外側は夜』『Arc アーク』『CUBE 一度入ったら、最後』(10月22日公開)、ドラマ「書けないッ!?~脚本家 吉丸圭佑の筋書きのない生活~」などに出演しているが、「去年の緊急事態宣言時には自分を見つめ直す時間があった」という岡田。濱口組を経験し、「いい緊張感の中でお芝居をするうちに、今まで開いていなかった扉が開いていくような感覚が忘れられない。なかなか体験できることではないけれど、どの現場でもそういう状態になれるようになりたい」と目を輝かせていた。(編集部・石井百合子)

岡田将生さん「俳優人生で最高の演技」と賞される緊迫のシーンで得たものとは - mi-mollet

ミモレでは2021年に公開されたインタビューのうち、特に人気があった記事をご紹介します。よろしければぜひお楽しみください。元記事は8月21日に公開されたもので、作品の情報等は公開当時のものです。

キャリアの初期から「一定の場所にとどまらないこと」を意識してきたという俳優・岡田将生さん。「どうしても”等身大”の役が多かった」と語る10~20代の頃、それでも『告白』『悪人』など、多くのチャレンジングな役をご自身で選んできたといいますが、30代を迎えたここ数年は少しずつ変化を感じているようです。最新映画『ドライブ・マイ・カー』で演じるのは、西島秀俊さん演じる主人公、演出家・家福(かふく)の人生を揺さぶり続ける不穏な俳優・高槻(たかつき)役。監督も共演者も大絶賛のその演技は、今年上半期に話題となったドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』とともに、岡田さんのキャリアの最重要作品となりそうです。

正解が見つからず、現場は毎日不安でした

最新作『ドライブ・マイ・カー』が描くのは、妻を亡くした主人公・家福の「一見平穏な日常の裏で、決定的に壊れた人生」。岡田さんが演じる高槻は妻の後輩の俳優で、家福の「壊れた人生」の一端に関わっている、どこか悪魔的な男です。

「『ドライブ・マイ・カー』の脚本を手にしたのは地方ロケの最中で、ちょうど車の中で読んだんです。濱口竜介監督とは一緒にお仕事がしたいと思っていましたし、面白いめぐり合わせで、出会えたことが奇跡のように感じました。描かれている“喪失と再生”というテーマも素晴らしいし、原作でも触れられている演劇『ワーニャ伯父さん』を映画の内容に交錯させているのも、すごく面白かったです。俳優が俳優の役をやるのってすごく難しいんですが、西島さんがどう演じるか分かっていない段階で、この役をどう演じるかを考えるのはすごく楽しかったです」

振り返って今は「この役と出会い演じられたことは自分の中ですごく大きなこと」と答える岡田さんですが、脚本の面白さに興奮した後は「この役をどう演じるか」で、ずいぶん頭を悩ませたようです。

「役作りは割と苦悩するタイプなんですが、プロデューサーや監督と一緒に、少しずつ “正解のようなもの”を見つけていく過程がこの仕事の醍醐味だし、道が一筋できたなと思えればとりあえずは安心できます。でもこの役に関しては一切そういうものが見つからず、現場では本当に毎日不安でした。ただ“高槻は善か、悪か”という問いの答えは観客に委ねよう、そう思いながら毎日撮影させてもらっていました」

「すごいことが起こった」緊迫の長回しのシーン

「自分には、役や芝居を決めつけてしまう癖があって」と語る岡田さん。特に思い入れが強かったこの役に関しては、濱口竜介監督と徹底的に話し合い、自分の中でできあがった「高槻像」から一旦自由になることで、様々な面が見えてきたといいます。

「事前に監督から言われていたのは、高槻のベースにある不穏さや暴力性です。さらに『整合性は考えないようにしよう』とも言われました。普通は『この場面でこういうことを経験したら、次の場面ではこういうふうに感情が変化するから、こう演じるほうがいい』という考え方ってあると思うんですが、高槻役に関しては、それは考えるのはやめようと」

「そのおかげ色んなチャレンジができた」と語るのは、この映画における岡田さんの最大の見せ場ーーふたりが正面から「壊れた人生」について話す場面です。西島さん曰く「岡田くんの俳優人生でベストの演技」、濱口監督曰く「すごいことが起こっていた」という、どこかパワーゲームのようなセリフの応酬に息を呑みます。

「あの場面は10分ぐらい二人で喋り続けるシーンなんですが、演じている僕自身も、すごいことが起こってると感じましたし、あの撮影はこれから先も忘れないと思います。本当にどこに行き着くのかと思うような場面ですよね。監督は基本的には俳優に任せて下さって、寄り添ったり、けなしたり、子供じみてみたり、すごくいろんなチャレンジしてみました。そうすると演じるたびにぜんぜん違う人間が出てくる。こんな姿もあるのか、こういう感じ方もあるのかという感じで、高槻という役がどんどん膨らんでいきました。翌日、別の場面を撮る前に、監督が『あのシーンをもう一度“本読み”したい』とおっしゃって、やってみたら『昨日よりいいですね、撮りたいですね』って冗談でおっしゃったんです(笑)。今までなら『もう一回か…』と思ってたかもしれないですが、その時は『撮れるならもう一回撮りたいな』と思ったんです。そう思わせてくれる現場、濱口監督ってすごいなって」

芝居を好きになった…好きだったことに気付けた

「作品によっては時間に追われて撮影せざるをえないこともあり、それに対応するうちに削られていく自分もいました。でもこの作品にはそういうのは全く無く、役と映画と向き合うことができたんです。役について考えることや、現場で生まれてくるものを楽しめたし、役と自分がシンクロしていく感覚もすごくありました。芝居って面白いなと思ったし、芝居を好きになった、というか、好きだったんだなと再確認しました。この映画で得たものですか? あると思いますが……なんですか?って聞かれると、悩みます(笑)。自信がついたわけでもないからなあ。でもこの作品ではいい評価をいただくことがすごく多く、そういう部分では『まだ俳優続けていいのかな。次も頑張ろう』と思えました」

日本作品初の脚本賞を始め4冠を獲得したカンヌ国際映画祭。嬉しくて、遠慮して連絡していなかった西島さんのアドレスに、初めてメールしたという岡田さん。「レッドカーペットを歩くのは夢だった」というカンヌには、仕事やコロナ禍の事情で行くことは叶いませんでしたが、それでもこの作品への強い強い思い入れは変わりません。

「現場の空気感は他の現場と全然違ったんですよね。監督がスタッフとキャストの皆さんを尊敬していて、スタッフとキャストの皆さんは一丸となって監督が撮りたいものを撮る。現場で、こんなに団結している組はないなと肌で感じていたものが、完成作品には全部集約されていて、感動しました。監督と話した内容とか、僕が役に抱く不安を感じて下さった西島さんが最後にかけてくれた言葉とか……すごく心に残っていますが、恥ずかしくて言えないです。なんか現場の思い出話を、そのまま大切にとっておきたい気持ちもあるんです。秘密にしておきたいと言うか……なんか不思議です。こんなふうに思ったことがなかったので。この作品は僕の中ですごく大切なものになっているんだなと思います」。

『ドライブ・マイ・カー』岡田将生 インタビュー - CINEMA LIFE

『ドライブ・マイ・カー』で高槻耕史役を演じた岡田将生にインタビューを行った。

岡田 とても読みごたえがある脚本でした。この映画で描きたいものをくみ取って読んでいくと、素晴らしい脚本だなというのが一つと、この役をどうやって演じるかということで頭がいっぱいになりました。この脚本は地方ロケに行く途中に車の中で読んでいたんです。濱口監督とも一度お仕事をしてみたかったというのもあって、この脚本と出会えたことは自分の中で奇跡的なことでした。

岡田 現場で生まれてくるものを楽しめたから好きになりました。役とこの映画と向き合えたからこそ、ああいう高槻が生まれたんじゃないかと思います。

岡田 今までは自分が思っていることを、全て監督に言ったことがなかったのですが、僕が思っている高槻像を監督に伝えたところ、監督が思っている高槻像とはちょっと違ったりしました。それを監督とお話しながら少しずつ崩していくと、いろんな面の高槻が現れてきました。それくらいこの役に対して思いがありました。監督とお話しして、「このシーンのこのセリフはなんか違うと思うんです」とか(笑)それを監督は真摯に聞いてくださいました。完成したものを見た時に感動しました。どこがということではないんですけど、初めて見た時に、監督がスタッフやキャストを尊敬していて、濱口監督が撮りたいものをスタッフ・キャストが一丸となって撮るというのがこんなに団結している組はないなと肌で感じていたので、それが完成したものに全部集約されていた感じがします。

岡田 今は基本的に試しています。だけどそれを求められる現場だといいんですけど、そうじゃない現場のほうがもしかしたら多いのかなと。本読みで基本的に感情を入れないで棒読みで話すというのは自分の家でやってます(笑)全部ボイスレコーダーで録って。それがここ最近のルーティーンになっています。

岡田 そうですね、表情一つ変わります。やっぱり表情に頼ってるというか、声の大事さが失われていたんだなとこの現場で気づきました。表情だけに頼ってしまっていて、声だけで伝える大切さをすごくこの現場では教えてもらった気がします。

岡田 表現の仕方も全然違いますし、すごく楽しかったです。最初はコミュニケーションも取れない中で始まったのですが、一緒に演じたソニアさんと、お互いの目だけで語り合うという時間があって、少しずつ心が相手に対して開いていきました。そうするとすごくお芝居がやりやすくなったんです。そういうところから信頼関係、お互いの役を尊重しつつ、シーンを成立させていく時間はすごくおもしろかったですし、言語が通じなくても、通じ合ってるものがありました。

岡田 現場はいい緊張感に包まれていました(笑)テストがないので、基本的に現場に入ったらすぐ本番で、そのための本読みでもありました。その時間もすごくおもしろかったです。自分の中でこの作品は大切なものになっていて、現場の思い出をあまり話したくないというのがあったりするんです(笑)やっぱりすごくこの作品が好きなんだなと改めて思いました。自分の記憶を汚したくないというか、それくらい現場の空気感はほかの現場と全然違ったんです。監督とお話した内容とかも恥ずかしくてあまり言えないというか、秘密に…(笑)こんな風に思ったことなかったんですけど(笑)

岡田 広島には行ったんですけど、場所で言うとあまり行けなかったんですよ。西島さんと三浦さんからは「あそこよかったですよ」とお話をしました。

岡田 とても好きなカットがあって、家福さんとバーで話をして、外に出てきて車に乗り込むカットです。あのシーンは高槻の衝動的なところが表れていて好きですね。

岡田 この役に関しては、たぶん今までの中で一番監督とお話をした回数が多かったかと思います。ただ監督と話していく中で、この役に答えがないんです。見る人にゆだねるようで、自分もそういう感覚で毎日撮影させてもらっていた感覚でした。いまだに高槻という役は自分の中でも腑に落ちていないですが、この役を演じることができたことは大きいです。監督にはお伝えしましたが、お芝居が好きになりました。奥深いところまで監督と密にやらせていただいて、この役に関しては見た人に善なのか悪なのかを決めていただきたい役です。

岡田 監督は声にこだわっていました。自分が本読みをしていく中で声に気づかされて、聞こえ方によって、響き方によって自分の受け方がどんどん変わっていくんです。それを、今までおろそかにしていたということに気づきました。濱口組に参加した方は、本読みについて語られていることが多いと思っていましたが、その意味が分かりました。芝居って面白いなというのと、自分の今までのキャリアの中でも、特に役と自分がシンクロしていく感覚がすごく分かりました。だから好きになったんですよね(笑)好きになったというか、好きだったんだなと思いました。

岡田 いろいろな現場で経験することはとても大切だと思うので、10代のころからなるべく一定のところでいるようにするのはやめようというのは頭の中にはありました。10代~20代はどうしても等身大というか、“普通の役どころ”が多くて。去年の緊急事態宣言の時に、自分を見つめ直す時間がありました。今回の『ドライブ・マイ・カー』も西島さんと長い車のシーンでは、自分の中でも“こんな自分がいるんだ”と発見することがありました。そういう現場に自ら行かなきゃいけないなと強く思う時間が増えたと思います。

岡田 基本的に濱口監督は任せてくれました。「こういう高槻でやってみてください」とか、「次は岡田さんが思う高槻でやってみてください」という風にやっていくうちに深まっていって、どのカットを使ったのかは僕自身も分からないんですけど、その度に全然違う高槻像が出てきました。自分の中でも「こんな姿があるのか」とか「こういう思い方もあるのか」とか、いろいろチャレンジさせてもらえた時間でした。限られた時間で撮らなきゃいけなかったりもして、あそこで撮ったあの時間はこれから先も忘れないだろうなと思います。濱口監督がすごいなと思ったのは、あるシーンを撮り終わった後に別のシーンを撮ったんですけど、もう一度前に撮ったシーンを本読みをしたいと言って「昨日よりいいですね」っておっしゃったんですよ。それに対して、今までだったら「もう一回撮るのか…」って思ったりもしたんですけど(笑)監督は冗談でおっしゃっていたんですけど、でも撮れるんだったら撮りたいなっていう、自然といつでも高槻になれた日々でした。

岡田 この役に関してはどのシーンに関しても整合性を持たないようにしようと監督と話をしました。だからいろんなことをチャレンジできて、出来上がりは濱口監督との信頼関係もあって、不安も一切なかったです。

岡田 いろんな映画に出たいなという気持ちは特に強くなったと思います。きっかけはこの作品からだと思いますが、より一層仕事の取り組み方が変わったかもしれないです。具体的にというのはないんですけど、気持ちの持っていき方は変わったかもしれないです。あと今年は『大豆田とわ子と三人の元夫』はすごく楽しくて。あの4人で織りなしているお芝居があの瞬間にしかできないというものがたくさんありました。

岡田 西島さんが作ってくださる空気感が心地よかったです。現場では基本的に西島さんとはお話をしなかったので、最後に西島さんとお話をしました。昔から知っている大先輩で、ずっとお仕事をしてみたかった方でした。西島さんにかけられた言葉で、自分がこの役とこの映画への向き合い方への不安が一気にあふれ出て、こういう言葉をかけられる先輩になりたいなと思いました。

岡田 それは恥ずかしくて言えない(笑)でも、そうやって主演として作品を引っ張ってくださる方の姿やいろいろな姿を見てきたんですけど、やっぱり人柄が出るというか、不安に思う役というのは西島さんも思ってくださっていました。それを直にお芝居を通して見てくださったので、すごく溢れましたね(笑)

岡田 僕はこの映画を見た時に、車に乗りながらゆらゆらと物語を見ている気がして、どうしても西島さんが演じる家福という役に感情移入しました。だから再生していく2人の話なのかなと思っています。西島さんと三浦さんの雪のシーンはすごく泣いてしまいました。自分が出ているという感覚はなく、映画として素晴らしいものを見たという感覚でした。

岡田将生「俳優は光と影」 “甘えられる存在”に支えられてきた15年 - ORICON NEWS

自分の“良くない癖”に気づいた作品「高槻を演じた時間は一生ずっと忘れない」

――本作の脚本を読んだ感想からお聞かせください。岡田将生 今まで色んな作品に参加させて頂きましたが、中でも凄く読み応えのある脚本だなと思いました。この脚本の素晴らしさを感じると同時に、高槻という役をどう演じたらいいのかをひたすら考えて、そのことで頭がいっぱいになりました。以前から濱口竜介監督とはご一緒してみたいと思っていたので、この作品と出会えたことに奇跡的なものを感じました。

――高槻は一言では言い表せない複雑なキャラクターですが、どのように役を作り上げていきましたか。

岡田将生 監督に僕が思う高槻像を伝えたところ、監督が思う高槻像とはちょっと違ったんです。これまで僕は、役に対して思っていること全部を監督に伝えることはしてこなかったので、今回が初めてでした。それぐらい高槻という役に思いがあったのですが、それが僕の良くないところでもあって、ずっと役を決めつけて作ってしまう癖があったことに気付いたんです。というのも、今回「このシーンのこの台詞はなんか違うと思うんです」と監督に思いをぶつけてしまったことがあって、それはつまり僕が役を決めつけている証拠なんですよね。だけど、監督は凄く真摯に僕の話を聞いてくださいました。 ――そのうえで、高槻をどのように演じていかれたのでしょうか。

岡田将生 2人で意見を交わしていくうちに少しずつ僕の中の高槻像が崩れていって、彼の色んな面が見えてきて。最終的には、この役には答えがないから観る人に委ねる感覚でいきましょうという話になり、普段であればシーンごとに役の心情の変化を考えながら演じるのですが、高槻に関しては人に寄り添ったりけなしたり、子どもみたいになったりと、どのシーンも整合性を持たせないようにしました。本当に色々なチャレンジができたので、高槻を演じたあの時間はたぶん一生ずっと忘れないと思います。 ――高槻という役、そして本作を通して俳優としてのあり方やお芝居との向き合い方は変化しましたか。

岡田将生 本作を経験したことで、かなり作品への向き合い方が変わったように思います。とは言え、何が具体的にどう変わったかということではないのですが、とにかく気持ちの持っていき方が変わったのではないかなと。本作のあとに入った現場だと、ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』も僕にとっては大きくて、松たか子さん、松田龍平さん、角田晃広さんの4人であの瞬間でしかできないお芝居ができたのは本当に楽しかったです。脚本がいかに大事か、ということを改めて強く感じるようになりました。

仕事を楽しめるようになってきたのはここ最近、デビューから15年「毎日反省」

――今年で芸歴15年を迎えられましたが、振り返っていかがですか?岡田将生 もう15年経ったんだという気持ちです。ほんと、あっという間でした。

――この15年で、仕事への向き合い方やモチベーションに変化はありましたか。

岡田将生 昔に比べたら、ここ最近はこのお仕事を楽しめるようになったと思います。というのも、最近は信頼できて心を許せる方々とお仕事をご一緒する機会が多いので、そのおかげで精神的にも肉体的にも負荷がかからず、お芝居と真剣に向き合えている気がするんです。だから、つくづく“人との出会い”なんだなと。作品への思い入れがどんどん強くなっているというか、ひとつひとつの作品を大切にしていこうという気持ちがより強くなってきているように感じます。

岡田将生/ORICON NEWS撮り下ろし写真(2012年5月) 写真:逢坂 聡

(C)oricon ME inc.

岡田将生 そう思います。どの作品も毎回悩みますし、結局最後までわからないままで終わってしまうことももちろんあるんですよね。それはお芝居を楽しむこととはまた別の話で、果たしてこれでいいのかどうなのかと苦しんでいることのほうが多いかもしれません。今も、作品や役とどれだけ向き合えたかを毎日のように考えますし、毎日反省の繰り返しです(苦笑)。

――とてもストイックに俳優という仕事と向き合われているのですね。

岡田将生 このお仕事は大変なことも多いので、きっとどんな俳優さんもそれぞれ苦悩を抱えていると思うんです。だからお互いに支え合ったり助け合ったり共感し合ったりして作品を作っているというか。そこに救われていたりもします。でも、心のどこかに俳優を辞めたいという気持ちはずっとあるような気がしています(笑)。楽しさより辛さが勝ってしまう時は、どうしてもそういうマインドになってしまいますね。そこから復活するためには休む時間も必要だったりするので、そこをマネージャーさんがうまく調節してくれることで、バランスが取れているのかなと。

岡田将生/ORICON NEWS撮り下ろし写真(2014年05月) 写真:鈴木一なり

(C)oricon ME inc.

岡田将生 それはあると思います。例えば、『ドライブ・マイ・カー』の現場でも、複雑なマインドに陥った瞬間に“いま高槻とちょっと通じているのかも”と思うことがあったので、それはお芝居に活かせたんじゃないかなと。本当に俳優を辞めたいとかではなくて、プラスとマイナス、光と影の両面を持っていることが大事なのかなと。どうしても辛くなった時は、僕の周りに相談事を聞いてくださる先輩方が沢山いるので、その方たちに甘えながら気持ちを復活させています。

自分が欠落している人間だからこそ、欠けている役柄に惹かれる「俳優は孤独」

――いまお話を聞いていて、岡田さんは気遣いがあって明るくてチャーミングな方だなと感じているのですが、世間一般的にも同じようなイメージを持たれていると思います。そういったイメージとご自身のギャップについて葛藤を感じたことはありますか。岡田将生 パブリックイメージと実際の僕はどうしてもズレてしまうものですし、自分では欠落している人間だと思っているんです。だから『ドライブ・マイ・カー』の高槻や『大豆田とわ子と三人の元夫』の慎森のような、どこか欠けている人物に昔から魅力を感じるんですよね。僕、全然明るくないですよ(笑)。オンとオフに関しては、仕事とプライベートの自分を分けるようにしていて、プライベートでは落ち着いた時間を過ごしたいので、ゆっくりじっくりと話ができる友達が多いです。だからなのか、早口でしゃべる役の時は凄く大変です(笑)。

岡田将生/ORICON NEWS撮り下ろし写真(2014年11月) 写真:逢坂 聡

(C)oricon ME inc.

岡田将生 改めて“孤独だな”と思いました。もちろん、作品に入ればチームになりますけど、役のことを考えている時は孤独感が強くて、一人で戦っているという感覚になるんです。お芝居って結局は自分だけの表現じゃないですか。そこをチームの皆さんに信じてもらえなかったら、次の仕事に繋がらなかったりしますから。常に僕は孤独を感じているのかもしれないです。その感じが良い意味で、役として表現できているようにも思います。

――そんな孤独を抱えながらも、岡田さんにとって“演じること”とは。

岡田将生 難しい質問ですね。でも、演じている瞬間は孤独を感じていないのかもしれません。それは監督や共演者がいることが大きくて、受け止めてくださる方々に支えられているんですよね。『ドライブ・マイ・カー』の現場では、言葉じゃなく空気感で濱口監督や主演の西島秀俊さんが甘えさせてくださいました。試写を見た時に、監督の俳優やスタッフへのリスペクトをすごく感じて、とても感動したんです。多くの人に観てもらいたいと、これまで以上に強く思うお芝居ができたので、こんなご時世ではありますが、是非劇場でご覧頂けたら嬉しいです。

(取材・文=奥村百恵)

평론

秘密は「作品選び」にアリ?岡田将生の快進撃が止まらない背景

俳優・岡田将生。現在31歳の彼は、デビューから15年を迎えるいま、さらに「活躍の幅」が広がってきている。2021年に入って、公開・放送された作品をみてみよう。

1月~3月:ドラマ『書けないッ!?〜脚本家 吉丸圭佑の筋書きのない生活〜』放送

1月29日:映画『さんかく窓の外側は夜』公開

4月~6月:ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』放送

6月25日:映画『Arc アーク』公開

7月~8月:舞台『物語なき、この世界。』上演

8月20日:映画『ドライブ・マイ・カー』公開

10月22日:映画『CUBE』公開

『さんかく窓の外側は夜』などは新型コロナウイルスの影響で公開延期になった作品だが(元々は2020年10月公開予定)、それを抜きにしても相当ひしめいているといっていい。2020年の10月~11月にドラマ『タリオ 復讐代行の2人』が放送され、同じく10月に映画『星の子』が封切られたと考えると、そこからの1年間でほぼ毎月、観客・視聴者が何かしらの新作を観られる状況を創り出しているわけだ。

もちろん押しも押されもせぬ人気実力派であり、彼の実力を考えればこの活躍ぶりは当然なのだろうが、過去のフィルモグラフィ等を探ってみると、ここ1年がかつてないほどハイペースになっているのは確か。岡田将生という役者は、名実ともに新たなフェーズに突入したといえるだろう。

そして注目いただきたいのが、その特異な作品選び。よく「役者は30歳を超えると自由度が変わる」などと言われるが、実に“目利き”な部分が目立つようになってきた。企画自体にエッジのきいたものや、作家性が強いものがこれまで以上に増えてきているのだ。そこで本記事では岡田将生の今年の出演作から、どれだけ彼の作品選びが秀逸であるかを改めて見ていきたい。

友情出演となった『書けないッ!?〜脚本家 吉丸圭佑の筋書きのない生活〜』では、盟友・生田斗真扮する脚本家を翻弄する人気俳優を演じた。脚本や共演者に難癖をつけるクレーマー的な要素がある癖の強いキャラクターだ。余談だが、間もなく上演となる舞台『物語なき、この世界。』では、真逆となる「売れない俳優」役に挑戦するそうで、そうした振り幅の広さが、現在の岡田の凄みを証明しているのではないか。ちなみにこちらでは、映画『何者』でも組んだ劇作家・演出家・映画監督の三浦大輔と再タッグ。

アニメ化も決定した人気漫画を実写化した『さんかく窓の外側は夜』で演じたのは、複雑な境遇から、人間らしい感情が欠落(というか未成熟)した除霊師役。霊に触れられる能力を持っており、他者とのコミュニケーションがどこかズレている。人間らしい“生々しさ”を極力排除し、浮世離れした存在になりきった岡田の貢献度は、非常に高い。善と悪の判別が「わからない」怖さも持ち合わせており、どちらの領域にも立たず、どちらにも流れる可能性がある微妙な塩梅を、現出してみせた。

『大豆田とわ子と三人の元夫』においては、彼の得意なポジションである神経質でドライな天才肌に見せかけて、松たか子演じる元妻の前ではかまってちゃん&やきもち焼きになってしまうという、ギャップ萌えな弁護士を生き生きと演じた。

会議中に「挨拶っていりますか?」と発言して場を凍り付かせたかと思いきや、恋敵が現れると元妻の自宅に突撃し、子どもじみた言動で行かせまいとする。他者を拒絶しながらも、心を許した人にはとことん隙だらけという愛すべきキャラクターであり、本作で岡田のファンになった方も多いのではないだろうか。

理論武装でかき回すキャラクターというのは、本作の脚本を務めた坂元裕二作品にはおなじみのポジションであり、これまでにも『最高の離婚』の永山瑛太や『カルテット』ほかの高橋一生が任されてきたもの。それが本作においては岡田に託された感があり、そういった意味でも彼の飛躍を感じさせる。

三浦や坂元など、名うてのクリエイターとのコラボレーションも岡田の作品選びの面白さにつながっているが、近年ではよりその部分に拍車がかかってきた。たとえば『星の子』は、芥川賞作家・今村夏子による同名小説を、『まほろ駅前多田便利軒』の大森立嗣監督・芦田愛菜主演で映画化したもの。第30回日本映画批評家大賞を受賞した点からもわかるとおり、作家性の強いインディペンデント色が濃い目の映画だ。両親が新興宗教にハマっている女子中学生の日々を、シビアかつ温かく描いた。

岡田が本作で演じたのは、生徒に人気の教師。だが劇中で、主人公の両親をそうとは知らずに揶揄し、彼女を深く傷つけてしまう。モテるがゆえに他者をないがしろに扱うキャラクターは、『悪人』や『告白』、『何者』にも通じ、岡田がキャリアの初期から多く演じてきたタイプ。それを、メジャー配給の作品とは一味違うざらついた質感・世界観で再構築した岡田。各作品と比較することで、演技の深化も感じられ、より一層味わいが広がるのではないか。

6月25日に劇場公開を迎えた映画『Arc アーク』は、世界的ベストセラーのSF小説『三体』の英訳者としても知られる米国の作家ケン・リュウの小説を、『蜜蜂と遠雷』の石川慶監督が芳根京子主演で映画化したもの。

斬新な座組もそうだが、物語としても「不老不死が技術的に可能になった世界」を描いており、映像や演出等々、どこを切ってもこれまで国産の映画ではあまり見られなかったフィールドの映画となっている。カルト的人気を誇るホラー『CUBE』の日本リメイクも含め、こうした心躍る企画をしっかりと引き寄せられるのも、岡田がノリにノっている証拠だろう。

『Arc アーク』の中では、遺体を永久保存する「プラスティネーション」という技術を人体に応用しようとする研究者に扮している。ピンと背筋の張った姿勢や無駄のない動き、感情を表に出し過ぎないところなど、超然とした役の雰囲気が、岡田のビジュアルに絶妙にマッチ。説明が多い作品ではないぶん、役者が醸し出すオーラが世界観を構築できるか否かの生命線にもなってくるわけだが、主人公の10代から100代(!)を演じ切った芳根とそのパートナーに扮した岡田の演技は、一切のゆるみを感じさせない。

そして、ある種最大のサプライズといえるのが、『寝ても覚めても』や第77回ヴェネツィア国際映画祭の銀獅子賞(最優秀監督賞)に輝いた『スパイの妻<劇場版>』(共同脚本)を手掛け、『偶然と想像』が第71回ベルリン国際映画祭で審査員グランプリを受賞した実力派監督・濱口竜介とのタッグだ。『ドライブ・マイ・カー』は第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、岡田にとっても新たな扉を開いた作品といえる。

この映画は、西島秀俊扮する舞台演出家・俳優が、妻(霧島れいか)を亡くした後に広島での演劇プロジェクトに参加する姿を描いている。彼が複雑な過去を抱えた運転手(三浦透子)と交流していくドラマが大きな見どころだが、作品をかき回す“異物”としての役割を任されたのが岡田。作中では、主人公とその妻を慕い、舞台のオーディションに応募する若手俳優に扮している。

物腰が柔らかだが、素行にやや問題があり、時々得体のしれない“怖さ”を見せるという難役。美しく、才能あふれるも狂気性がちらつく役どころを見事に演じ切った岡田のパフォーマンスは、作品の屋台骨といっていい。今後の岡田のキャリアの上でも、ターニングポイントとなる最重要の1本といえそうだ。

コメディセンスをいかんなく発揮した『ゆとりですがなにか』を含め、時間をかけてゆっくりと役の幅を広げつつ、「自分にしか演じられない」ゾーンの強化を図ってきた岡田。2020年のステイホーム期間には、柄本時生、落合モトキ、賀来賢人と結成した「劇団年一」の初公演となる実験的作品『肌の記録』を限定配信。こちらは一発撮りのリモート演劇となっており、大いに話題を集めた。

自ら仕掛け、各方面で活躍するトップクリエイターとも切磋琢磨する――。岡田将生は、まだまだ未知なる進化を見せてくれそうだ。

岡田将生論──クリーンで、いじわるで、あったかい。岡田将生は、もうひとつの自然現象だ。

村上春樹の短編小説を、『ハッピーアワー』『寝ても覚めても』などで国際的にも評価の高い濱口竜介監督が実写映画化し、第74回カンヌ国際映画祭で日本映画としては史上初となる脚本賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』が2021年8月20日に封切られた。

そこで高槻というキーパーソンに扮している岡田将生。ライターの相田冬二は、本作における岡田将生について「キャリアにおいても最良の演技である」と評する──。

俳優の奥底にある魅力に迫る連載「告白的男優論」の第11回、岡田将生論をお届けする。

北風と太陽の同居

岡田将生を見ると、『北風と太陽』を思い出す。

ひとりの男が着ている外套(がいとう)を、どうにか脱がそうと競う北風と太陽の小さな物語を。とかく教訓話にしたがる人も多いが、単純にかわいらしいエピソードだと思う。北風が悪で、太陽が善とはまったく思わない。むしろ、北風の懸命さ、太陽のドヤ顔が印象に残る(うさぎと亀の挿話が、後先考えずにまっすぐ生きるうさぎと、虎視眈々と抜け目なく勝機を窺う亀の対比によって構成されていることにも通ずる)。

岡田将生の中には、北風と太陽が同居している。二面性ではない。北風と太陽は、岡田将生という住まいのルームメイトなのだ。

岡田将生演じるキャラクターは、いじわるだ。すごくいじわるなわけではない。少しいじわるなのだ。同じ人物が優しさを見せるときがある。とっても優しいわけではない。少し優しいだけ。少し、の塩梅に岡田将生を感じる。

少し、と、少し。

このコーディネートが、大気を呼び込む。

心地よい生ぬるさ。

ちょうどいい涼やかさ。

温感自動の風。

大げさにならない肌へのあたり。

ちょっぴり人工的でもあって、だから清々しい。

北風だけでは困る。

太陽だけでもめんどくさい。

北風と太陽のブレンドが、品のいい自然現象を創る。

岡田将生は、もうひとつの気象だ。

すべてを、等価のものにする

岡田将生は、季語でもある。

『ハルフウェイ』の彼を見れば、冬の、マフラーにくるまれる温かさを体感する。

『重力ピエロ』を眺めれば、ニットキャップの中の、秘密の季節を垣間見る。

『ホノカアボーイ』に接すれば、常夏のTシャツがそよぐ様に、気持ちが揺れる。

そもそも、出世作たる歳時記『天然コケッコー』には四季のすべてが、あった。

岡田将生は、シーズン・グリーティングス、つまり、季節の到来だ。

あるときはスマート(『ひみつのアッコちゃん』)だが、あるときは愚直(『潔く柔く』)である。いじめっ子(『悪人』)でもあるし、いじめられっ子(『アントキノイノチ』)でもある。双方の気分を知っている。だから、偏りがないし、ヒエラルキーに支配されない。

すべてを、等価のものにする。

裏も表も。

弱さも強さも。

コンプレックスも、思い上がりも、まとめて面倒見る。が、特に、デフォルメはしない。つまりは特権化しない。美点も欠点も、特別なものではなく、当たり前に人間に備わっているという真実を、淡く滲ませる。

だから、彼が人の軽薄さを体現したとき、私たちは、妙な親近感と、不思議な居心地のよさを味わうことになる。

『告白』の空回り先生。

『想いのこし』の軽さ。

『何者』のふわふわ感。

人物の、愛おしいほどのテクスチャは、岡田将生にしか描写し得ぬ風だ。

ここに、高気圧と低気圧がねじれ現象を起こした、季節の変わり目テイスト『伊藤くん A to E』を加えるなら、その突出した独自性が他の追随を許さぬことは、もはや明白。

風が吹くと、新しい季節が始まる。

風が止まると、季節が去っていく。

岡田将生は、存在そのものが浮遊し、循環し、去来している。

晴天のどしゃ降りに、何を見るか

岡田将生は、天候であり、季節なのだから、主役であろうと、相手役であろうと、脇役であろうと、ワンポイントリリーフであろうと、その価値に差異が生ずるはずもない。ポジションなんてものに、意味なんてない。

だが、最新作『ドライブ・マイ・カー』の彼は、絶好の立ち位置で(そこはきっと格別に見晴らしのよい場所だ)、演技のコンパスを全方位に回転させながら、目の覚める表現を浴びせてくれる。

晴天のどしゃ降り。

彼の役どころを紹介することは慎みたい。ネタバレに抵触する云々といった、チンケな話ではない。その設定を記したところで、本質から遠ざかるばかりだし、シチュエーションやら、人物背景やらは、あえて一切無視して、接近遭遇したほうが有益だからである。

ふてぶてしさの中に、脆さがある。

脆さの中に、危うさがある。

危うさの中に、タイトロープがある。

タイトロープの中に、享楽がある。

享楽の中に、対話がある。

対話の中に、自己批評がある。

自己批評の中に、社会と渡り合う意志がある。

その意志の果てに、ふてぶてしさがあるのだ。

晴天のどしゃ降りに、何を見るか。

観客のセンスが試される。晴天を見てもいいし、どしゃ降りを見てもいい。だが、なぜ、それらが同時にあるのかに想いをめぐらせたとき、岡田将生は、あなたにとってかつてないほどおもしろく愉快な現象となるだろう。

これは、2021年最高の演技であり、また、岡田将生のキャリアにおいても最良の演技であることをここに断言しておく。

振り返れば、お天気雨。

見上げれば、岡田将生。

감독, 니시지마상 언급

カンヌ脚本賞『ドライブ・マイ・カー』 物語の作り方濱口竜介監督インタビュー後編

7月に開催された第74回カンヌ国際映画祭で、日本映画史上初となる「脚本賞」を受賞した濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』(8月20日公開)。さらに各国の評論家らが選ぶ「国際映画批評家連盟賞」、フランスの独立興行主らの連合組織が選ぶ「AFCAE賞」、キリスト教関係者が選ぶ「エキュメニカル審査員賞」と3つの独立賞も獲得し4冠に輝いた。

今回は前編(「カンヌ4冠『ドライブ・マイ・カー』179分没入の監督術」)に続き、『ドライブ・マイ・カー』がいかにして豊かな物語性を獲得したか、濱口監督のコメントとともに紹介したい。

名作戯曲や多言語演劇により「膨らみ」

『ドライブ・マイ・カー』の脚本を務めたのは、濱口監督と大江崇允氏。大江氏は演劇出身で、ドラマ『恋のツキ』(2018年)の脚本などを手掛けてきた人物だ。濱口監督は同世代の大江氏について、「ご自分で演劇もやっていらっしゃった方なので、共同脚本家としてアイデアをいただいたり、主に前半部の監督補として、演劇の部分でのリアリティーをチェックしてもらっていました」(プレス資料より)と語っている。また、カンヌの受賞スピーチでは、以下のようにコメントした。

「大江さんと僕の関係は奇妙なもので、僕にひたすら書かせるタイプの脚本家。いつも読みながら、『本当に素晴らしい。このままやりなさい』と言ってくれました。この作品は、3時間近くあり壮大な物語。彼がずっと励まし続けてくれたから、この物語を最後まで映画として書き切ることができたと思っています」(濱口監督、以下同)

2人は村上春樹の同名短編の映画化にあたり、西島秀俊演じる主人公の家福(かふく)が上演する戯曲として、アントン・チェーホフの『ワーニャ伯父さん』、サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』を絡めた。特に『ワーニャ伯父さん』は、絶望に陥りながらも生きていこうとする登場人物たちの姿が、家福の人生とリンクする。

「ヒントになったのは、家福が『ワーニャ伯父さん』の音声テープを聞いているという原作の一文。『ワーニャ伯父さん』は自分自身も好きな作品だったので読み直してみたところ、家福の物語がより立体的に、膨らみを持って感じられたんです。『ゴドーを待ちながら』は、大江さんから『一番好きな演劇』と聞いて、取り入れました」

作品の「膨らみ」に一役買っているのが「多言語演劇」だ。家福は、韓国、台湾、フィリピンなどの俳優を集め、各国の言語を織り交ぜて『ワーニャ伯父さん』を上演する。

「家福は、国際演劇祭にも呼ばれるような人。その彼がどんな独特な演劇手法を持っているかと考えたときに、多言語演劇ならリアリティーがあると思いました。多言語では当然、俳優は演技をしづらいけれど、そのことで生まれる演技がある。この困難を克服してもらうことで、演技に現代性が加わるんじゃないかとも考えました

抑制の利いたリアルな演技で想像力を刺激

当初は、家福が韓国の演劇祭に招かれる設定だった本作。しかしコロナ禍で渡韓できず、広島に変更。これにより脚本が膨らんだ部分もあるという。

「広島のロケーションを見てから、シナリオを変えたところがあります。例えば、広島市環境局中工場。これが『ゴミ処理施設』という言葉に似つかわしくない壮麗な建築物なんです。そこには、広島平和記念公園から瀬戸内海まで遮らずにつなぐ貫通通路がある。原爆で亡くなった人たちの精神とともに、どう町を作っていくのか…。そんな町の精神性が表れていると思い、後半、家福とみさきが立ち寄る場所として採り入れました」

演出面で印象的なのは、声のトーンだ。家福の妻によるカセットテープの音声や、舞台稽古の本読みなどで、抑揚のないフラットな声が多く響く。

「役者さんには、『余計なことはしなくていい』と常々言っていたと思います。例えば、悲しい場面で悲しいふりをして話すと、聞いている人には『悲しいふりをしている』という情報がセリフと一緒に入ってくる。そうすると語っていることを素直に受け取れなくなるので、余計な感情を入れずに演じられるよう、気にかけていました」

また俳優たちは、表情や動きでも「余計なこと」をしていない。東京藝術大学大学院時代の恩師・北野武の映画のように、抑制の利いた声や演技が、観客の想像力を膨らませる一要素となっている。

約3時間の「もう1つの現実」を作る

カンヌの受賞スピーチで「役者たちが本当に素晴らしかった。役者たちこそが物語だと思っています」と語った濱口監督。特に絶賛するのは、主演の西島秀俊だ。

「家福はいろんな人に会い、いろんなものを見たり聞いたりするなかで、だんだん変わっていく。その見たり聞いたりを、西島さんは本当にちゃんとやってくれている感じがしました。そもそも人柄が良くて、相手の役者を力づけるような魅力のある方。共演したみなさんは演じやすかったんじゃないかと思います。

西島さんに学ぶところがあったのかもしれないですけれども、高槻役の岡田将生君も素晴らしかったです。特に家福の車で10分以上語り続ける場面は、セリフも多く、演技も難しくて大変だったと思います。この映画の核となるところでもあるので、プレッシャーも感じていたはず。『あなたにはできると思っている』と何度も伝えました」

完成した映画は179分。『ハッピーアワー』(15年)は5時間17分、『親密さ』(12年)は4時間超えと、濱口監督の作品には長尺が多い。長尺の魅力について濱口監督は「単純に情報量が多くなる。その情報量が映画のディテールにつながって、現実とかなり近い、『もう1つの現実』として感じやすくなるところがあると思います」と語る。劇中には様々なテーマが感じられるが、濱口監督自身のテーマが反映されているところはあるのか。

「どこかに心の有りようが反映されているんでしょうけど、意識的なものではないと思います。ごくごく単純に、原作を中心に要素を組み立てていったら、こうなったというものなので。それは僕が言うことではなく、興味のある人が読み解いていただければ」

武器は「常に面白くあろうとしていること」

世界三大映画祭で受賞ラッシュ。「世界のハマグチ」と称される存在に駆け上がっているが、自身の武器については、どのように感じているのだろうか。

「武器は……『面白くあろうとしている』ということじゃないでしょうか。上映時間が約3時間あったり、情報量が多かったり、見る側にとってはそこそこハードルの高い映画だと思うんです。でも、観客に分かってもらわなくてもいいとは一切思っていませんし、観客にとって面白いものを作ろうという気持ちは常に持っている。そこが大きいのではないかと思います」

繊細なセリフの積み重ねで人間模様を浮き彫りにし、想像を超えた展開で驚きを与える。様々な「面白さ」が詰まった『ドライブ・マイ・カー』は、濱口監督自身にとって、どんな作品になったのか。

「1本、何か道が通っていくような映画になったんじゃないかと思います。それはどういう道か? うん、どういう道なんでしょうね(笑)。でも、自分が自分のまま別の何かになっていくというか、自分のまんま別のところに行く。別のところに行くことによって、別の何かになっていく。そういう道筋が描けたと思います」

「もう1つの現実」を通して、どんな道が見えてくるのか。劇場で確かめてほしい。

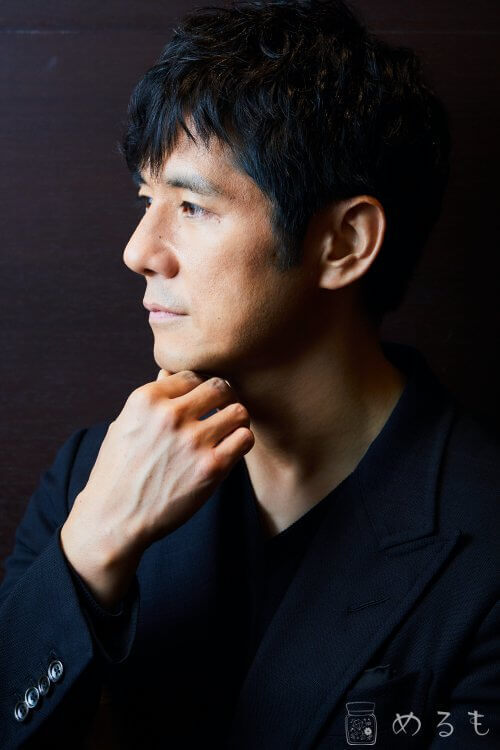

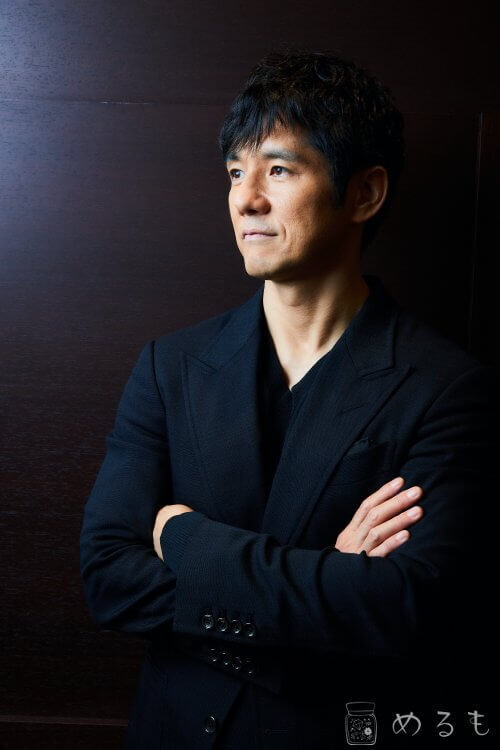

西島秀俊×濱口竜介監督インタビュー「理屈を超えて、本当に魔法がかかる」<映画『ドライブ・マイ・カー』インタビュー>

俳優の西島秀俊さんが、8月20日(金)より全国公開される映画『ドライブ・マイ・カー』に主人公・家福悠介役で出演します。

本作は、村上春樹さんによる短編小説集『女のいない男たち』に収録された同編の実写映画化で、『第74回カンヌ国際映画祭』コンペティション部門にて、日本映画では初となる脚本賞ほか全4賞を受賞しました。

舞台俳優兼演出家の家福(西島さん)が、秘密を打ち明けられぬまま急逝した妻への喪失感を抱えながら、自身の内面と向き合っていく物語。

めるもでは、西島さん&濱口竜介監督にインタビューを実施。もともと「ご一緒したかった」と双方思っていたというエピソードから始まり、作品について、役について、興味深いお話をたくさん語っていただきました。

――公開前から非常に話題を集めている『ドライブ・マイ・カー』です。西島さんは、もともと濱口監督作品がお好きで、濱口監督も西島さんとずっとご一緒したかったそうですね。

西島秀俊:濱口さんの『PASSION』を観ていて「すごい演出力の方だな」と感じていました。『寝ても覚めても』は、もう衝撃的で……もちろん濱口さんがすごいのはわかっていたけれど、本当にすさまじい才能が日本で生まれたんだな、という思いになったんです。画もテキストも演出も、その現実を映画の中に映すということも、総合力のすべてがすごくて。単純に、いち映画ファンとして、すごく興奮していました。

――ご一緒して、実際に演出を受けられていかがでしたか?

西島秀俊:やっぱり……それだけのことを監督は作品に入る前から、入ってからも、膨大なことをやり続けている結果が出ているんだな、と改めて感じました。渡されたテキストの量にしても、かける時間にしても、ちょっと桁違いなんですね。自分が考えることとはまた全然違うアプローチの考え方、いろいろなやり方を教えてもらって撮影に臨めたことはとても大きかったですね。自分ひとりだとどうしても限界があるので、「こんなやり方もある! あ、こんなやり方もあるんだ!」ということを監督は演出でも試すので、その全部が蓄積されていくんだろうなと思います。もともと頭の回転がものすごく速い人が、これだけ時間と労力をかけると「まぁ、それはそうなるな」と本当に思いましたね(笑)。

濱口監督:いやいや……!

西島秀俊:本当だからいいじゃないですか。

濱口監督:僕は20代の頃から西島さんの出ている映画をずっと拝見してきて、本当に好きな俳優さんだったので、今回改めてご一緒できることを、ものすごく喜びに感じていました。好きな作品はいくつかあって、ひとつは黒沢清監督の『LOFT ロフト』。西島さんが中谷美紀さんを縛り上げていく場面があるんです。……(西島さんに)ありますよね?

西島秀俊:あります(苦笑)。

濱口監督:喋りながら縛り上げていくんですけど、自動現象ぽいというか、まるでそうなることがひとつの運命かのように、巻いていくんです。「はあー、なんだこれは!」と、すごく思わされる場面でした。もうひとつ、『メゾン・ド・ヒミコ』 で、オダギリジョーさんと西島さんが並んでいる場面があって、何かの拍子で、西島さんが「ははっ!」と笑うんです。その笑いが、映画でそれまで観たことがないようなもので、「あ、この人、笑った……!」という驚きがあったりして。それと、『さよならみどりちゃん』も好きなんですけど。

西島秀俊:今挙げてもらったのは、ロクでもない人間ばかりですよね(笑)。

濱口監督:申し訳ないです(笑)。何でだろう? でも本当に驚くんですよね。西島さんの演技って急に役者とも役ともつかない存在がその場に現れるというような感じがあって。もちろんそれぞれの監督の力もすごくあると思うんですけど、そういう存在感を出せる役者さんは、あの世代でも西島さんが一番に思い浮かびます。存在感という言葉よりは、その「存在」が、急に「ばっ!」と入ってくるような感じで。そこに「この人が居る」感覚、「あ、居るんだ、この人」というのがある気がして。自分が役者さんにこういう風にあってほしいと思うような存在の仕方だったので、すごく好きでした。

――本作で、念願かなってご一緒できて。

濱口監督:一番ありがたかったのは、西島さんが、ちゃんと見て、聞いて、演じてくださっていることです。『ドライブ・マイ・カー』は、いろいろな人と家福が出会っていく物語でもあるんです。だから西島さんは出ずっぱりなんですが、西島さん自身が本当に見て、聞いてくださっていることを、おそらく相手役もずっと感じることができたんじゃないか、と思っていて。そのことが、演技の空間の基盤になっていたというのが、あると思います。そして、そういう役者さんというのは、決して多くないと、私は思います。

――西島さんとご一緒すると決めたときから、見たり聞いたりして感じられるような俳優さんだと思ってやられていたんですか?

濱口監督:どちらかというと「たたずむ力のある人」という印象がすごくあって。言い換えれば「余計なことをしない人」という印象といいますか。何かをしていないんじゃなくて、見たり聞いたりしているということなんだな、と今回すごく感じました。

――家福の台詞がなく黙っているとき、こちらが情報や感情を表情から必死に読み取ろうとする行為は、西島さんの演技ゆえ、ということなんでしょうか。

濱口監督:そうだと思いますよ、本当に。余計なことを観客が思わないですむというか、「本当にこの人が何か考えているんだろう」という気持ちで観ることができるのは、そういうことだと思います。

――そんな西島さんの俳優ぶりを言葉で表すなら、どんな表現になりますか?

濱口監督:「超安定したエンジン」みたいな感じです。出ずっぱりのシーンの中で、本当に一瞬たりともたゆむところもない感じで居ていただいたので。それはものすごいことだなと、現場にいて思いました。その中で、周りの人に気を遣ったり、周りの人がいやすいような雰囲気を常に作られていたので。僕自身そんなに経験のある監督ではないですけれど、おかげで自分の仕事を全うできたところがあります。西島さんのすごいところだと思います。

――西島さんは、本作の経験を通して「本読みが好きになった」とイベントでお話されていました。濱口監督の本読みは、これまでとは全然違うものでしたか?

西島秀俊:僕が経験してきた本読みというのは、それぞれの役者さんがどんな感じでやってくるか、最初に距離を測るところだったりするんですね。「あ、この役をこういう風に捉えて、こういう風にやられるんだ、じゃあこうしよう」と測ったりするものというか。けど濱口組の本読みは、感情を込めずにひたすら読み続けるというものでした。

――まさに、劇中で家福がやっていたような。濱口監督の本読みは、ジャン・ルノワールの演技指導のドキュメンタリーからインスパイアされているものですね。

西島秀俊:そうですね。理屈としては、相手のセリフがどれだけ長くても全部入っていき、本番で感情がこもるので、何かすごく感じるものがある、ということだと思います。理屈はそうなんですけど、それ以上に、よく知っているはずの人がまったく違う面を急に見せてくれたようなというか、秘密を自分にさらしてくれたような不思議な感動があって。だから、本当に何でもないシーンでも、こっちは実際すごく感動しているんですよね。それがスクリーンの上での強度みたいなものになっているのかな、と思います。

あれはちょっと……本当に魔法がかかるんですよね。理屈で「ああ、なるほど、だから新鮮に感じるんですね」というものを超えた、本当に隠されたものが目の前で明らかになったときみたいな感じがするので、不思議な体験です。

――濱口監督は、演者さんの様子を見て何かを言ったりされるんですか?

濱口監督:んー、そんなにしない感じです。言ったほうがやりやすいかもしれないな、というときに言うだけで、基本的にはお任せをしたいと思っているんです。今、西島さんがおっしゃったような感覚は、直接相手役から受けている俳優が一番強いと思うんですけど、端から見ているこっちもやっぱり感じるんですよ。

今、魔法と言われましたけど、その人が露わになっていくというか、演技だと知っているけれど「こんな風に言うんだな、この人は」と。「この人は」という感じがすごく迫ってくる感じは、すごく驚くんですよね。その驚きが欲しくてやっている感じは、僕もあるんです。当然、僕らは西島さんだということを知っているし、三浦さんだということを知っているし、岡田くんだということを知っているわけですけれど、得体のしれないものとして現れるところが、演技というものの面白さなんだと本当に思います。

――家福と高槻(岡田将生)の台詞のやり取りも、鮮烈に印象に残りました。おふたりのシーンについては、どう演出していかれたんですか?

濱口監督:本当に作るものでもないというか。何ですかね……原作だと、家福が高槻のことをちょっと軽く見ているんですよね。その要素は最初の脚本にも十分に書き込まれていたんですけど、家福が高槻を役者として実は認めているようなニュアンスは、西島さんと岡田さんとの関係の中からにじんできているんじゃないかな、という気はしています。最終的に編集段階でも、それを核にした気はしました。

西島秀俊:そうですね。ふたりでのとあるシーンでは……、そのシーンは本当に「何かすごいことが、この瞬間、ここで起きている」と感じたんです。あれは……本当にすごかったです。……で、岡田くんって「本当ですか!?」と思うくらい純粋なところを持っている人で(笑)。

濱口監督:ええ、ええ!

西島秀俊:こんな純粋な根っこの持ち主が、この世界にいていいんだろうか、というような純粋さを持っていて。そのことが、あのシーンのセリフで表れているというか。あれだけのすごいことになっているのだと思いますね。

――西島さんの演じた家福は俳優であり演出家です。家福という役を通して、演出家という視点で見て、俳優やお芝居というものへの発見があったりもしましたか?

西島秀俊:イン前から、監督に「本当に演出するつもりで、そこにいてください」と言われていました。実際、僕は人の演技を観ることが好きなんですけど、(演出家は)正しいとかではなく、自分にとっての判断をしていくということをやるので……正直、非常に過酷なことでした。本当に厳しい作業になってくるんですよね。自分を突き詰めて、やっていることを断罪していくことだから。

ただ、濱口さんなので、当然そのために丸投げはしないんです。プロセスをちゃんと作ってくれて、一緒にいろいろなものを観にいったり、話したりして、丁寧に濱口さんがずっと付き合ってやってくれていました。

実際の現場では、素晴らしい役者さんたちが集まって、本当に素晴らしいことが目の前で起きていたので、本当に楽しく観ていました。勝手に自分のジャッジとして、素晴らしかったり、ここはもうちょっと、とか、僕の心の中で起きていることはあるけれど、それも「それでいいのだ」と思えたというか。実際やってみて思えたことは、ありましたね。

――濱口監督とご一緒したからならでは、というエピソードですね。

西島秀俊:濱口監督と一緒じゃなくて、もし演出家の役をやるとなっていたら、僕はもっと何か違う……どこか外側だったり、何かを違う所からアプローチして、すごく自分の中で苦しい思いをしながら、役を演じたのかもしれないなと思います。

取材・文:赤山恭子、写真:iwa

ヘアメイク:亀田雅、スタイリスト:カワサキタカフミ

濱口竜介監督インタビュー!『ドライブ・マイ・カー』の“サウンド”に込めた狙いと“特別な”村上春樹作品への想い

インスタント・クラシック(Instant Classic)。生まれた瞬間から古典になる映画というものがある。濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』は、まさにそう呼ぶべき作品だ。第74回カンヌ映画祭で脚本賞ほか4部門を受賞したが、この映画は脚本はもちろん、演出、演技、撮影、そしてサウンドにおいて、映画の基準を更新したと言える。インタビューはカンヌ映画祭への出発前だったが、新たな古典を生み出す監督の手の内を少しだけ覗かせてもらった。

鍵は“サウンド・アンド・ヴィジョン”にアリ?

―本当に素晴らしく、とても堪能しました。映画を観ていて、“サウンド・アンド・ヴィジョン”がこの映画のキーフレーズなのではないか、と思いながら観ていました。元・宣伝ウーマンなので、ついそういうことを考えてしまうのですが。非常に音が重要なんじゃないか、と。

ありがとうございます。ボウイの曲ですね。

―はい、デヴィッド・ボウイの受け売りです(笑)。でも、それほどこの映画のサウンドに惹かれました。かなり意識されて作ったサウンドなのでしょうか?

そうですね。今回、『寝ても覚めても』(2018年)と同じく、野村みきさんがミキサーです。彼女はもともと東宝にいたんですが、そのスタジオでやられたトラン・アン・ユン監督の『ノルウェイの森』(2010年)の音に非常に感銘を受けて、フランスに留学をされたんです。日本におけるサウンドミックスというものを変えていきたいと考えている方で、実際にサウンドデザインは素晴らしいと感じています。そのお力を借りたのと、もちろん現場の録音の伊豆田廉明さんも非常に優秀だったので、出来たことではありますが。

―監督は今までも音にこだわりがあったと思いますが、『ドライブ・マイ・カー』では特にそれが感じられました。

基本的には、車のサーブ(SAAB)のエンジン音というのが基本の音になっていて。あれを聴いているのがすごく気持ちいい、というのがあったので、その音がベースになっています。また、いくつかの場所を移動していく中で、東京と広島で鳴っている音が違うし、広島の音も都市部と島では違う。そして後半、別の場所に行くと無音のような空間もある、という感じですね。

―あの無音の空間がすごく印象的でしたし、いわゆるアンビエント・サウンド(環境音)やルーム・トーンと言われるバーや室内の音も印象的ですね。普段はそういう音の存在は頭ではわかっていても、映画を観ながらあまり意識しないことが多いのですが、それが邪魔にならずに、なおかつ、そこにある音の存在を意識することが出来た。この音の素晴らしさが発見でした。

それは本当にありがたいですね。野村さんがやっているのも、そういうことなんです。日本ではセリフ、効果、音楽の担当者が個別に主張しつつ整音するという現場が多かったようです。3人が思い思いで“この音を聴かせたい”というのではなくて、それをミキサーの感性で総合的に音をミックスする、ということを野村さんはすごく考えていらっしゃった。その成果だと思います。もちろんセリフがすごく大事だということは前提として、その中で環境音というものがどう共存できるか、ということを配慮していただいたと思います。

―主人公の妻の名前が音(おと)というのは、やはりここに関係があるのですか?

いやあ、本当にダイレクトな名付け方というか(笑)。もちろん名付けた時に、大丈夫かなとは思ったんですが、変えられなかった。音の話であり声の話でしかあり得ない、という感覚があったからと思います。

―村上春樹さんの原作ではこの妻に名前は無いですが、監督が名付けたんですか?

そうです、原作では“妻”としか出てこない。さきほど“サウンド・アンド・ヴィジョン”と言っていただけて嬉しいです。僕も大好きな曲だし、音(サウンド)の重要性というのは今回に限らず、ずっと思っていましたので。

「原作ものは既に世界観が存在するので有り難いし、オリジナルは自ら立ち上げるぶん映画と親和性のある物語を描きやすい」

―原作「ドライブ・マイ・カー」と、他の短編を併せて3時間の長編映画にされたということですが。

正確には「ドライブ・マイ・カー」という箱があり、その短編が収録されている「女のいない男たち」の中の、「シェエラザード」と「木野」という短編のモチーフを借りている、という感じですね。当初、プロデューサーからは村上春樹さんの別の作品を映画化したいという話がきたんですが、村上さんの短編の映画化というコンセプトはわかったので、「ドライブ・マイ・カー」という小説が自分にとっては特別なものだったので、これだったらやりたい、と伝えたんです。

―なぜ特別なものだったのでしょう?

『ハッピーアワー』(2015年)をつくる際に神戸で演技のワークショップをした時に、ちょうどこの作品が雑誌に初掲載されて、知人の薦めで読んだんです。そこにあった描写が演技にまつわる話でもあったので、参加者のみなさんにも読んでいただいて「演技というのは、こういう可能性もありますよ」というような話をして。すごく自分にとっては腑に落ちやすい小説だったんです。自分が考えていることと、すごく近しいものが描かれているという感覚があったので、これであれば自分は出来ると思ったんです。

―『ハッピーアワー』と、『偶然と想像』(2021年冬公開予定)はオリジナル作品で、その間に撮った『寝ても覚めても』は柴崎友香さんの小説が原作です。偶然かもしれませんが、ちょうど交互にオリジナルと原作ものを撮られているのは意識的なものでしょうか?

意識的なものはあるかもしれません。原作ものの企画は大体、自分以外の人から持ちこまれるものなんですが、自分の感性と合いさえすれば、とても有難いことではあります。これは一つの現実だと感じられるような世界観というのが、既に一回立ち上がっているということは、物語を作る上では本当に、本当に楽なことではあるんです。映画の物語を作る上で一番難しい作業である部分を、もうやってもらっているので。いわば建物は立てていただいているので、あとは内装を変えるくらい、というような感じで。

ただ、オリジナルを作ることは世界観を立ち上げるということなので、これは一大作業ではあるんですが、映画との親和性のある物語を描きやすいというか、そもそも映画として想定していたことが出来るわけです。文学作品の場合、小説としての魅力が、必ずしも映画に翻訳できるとは限らないわけで、どれだけ面白いと思っても難しいところではありますね。

―オリジナルをもっと撮ってみたい、というお気持ちはありますか?

いえ、必ずしもそういうわけではないです。原作は映画に出来るものであればとても有難いものではありますし。一方、オリジナルは自分の方法で作れるという感じはあるので、それはそれで捨ててはいけないと思います。

「本作における西島さんと岡田さんは、対照的でありつつ似たところもある」

―『ドライブ・マイ・カー』の中で印象的なのが、舞台俳優で演出家の家福(西島秀俊)がチェーホフの「ワーニャ伯父さん」の稽古で、役者たちと本読み(座ったまま台本を読み上げる稽古)をする際に、感情を抜いて平坦にセリフを話す、いわゆる棒読みをするよう指示する場面です。妻の音が台詞を録音したテープも同じです。あれは監督自身の演出法や、演技論にもつながるのでしょうか?

そうですね。自分の映画でも実際、本読みではあのように感情を入れない、演劇で言う“素読み“に近い方法はやっていますし、感情的なニュアンスをすっかり抜いた上でセリフを役者さんの中に取り込んでほしい、と思ってやっています。やっぱり、俳優さんも余計な色を付け加えない人を選びますよね。

―素のときも抑揚の少ない淡々としたトーンで話す俳優が、演技者としてお好きなんでしょうか?

これ、実は俳優として重要な才能だと思っているんです。簡単に自分の形を変えられない人というのは、僕からしてみれば得難い才能なんですよ。演技をするのに、何かの真似をしたり、自分ではない何かに見えるよう「仮面」を被るように演じてしまうというのはよくあることですが、そういうのはあまり良いとは思えないところがあって。

その人自身が、その人自身であることをやめられないという人が俳優でもいると思うんです。僕は、それはすごく大事な演技の才能という気がします。どの役を演じていても、自分であることを打ち捨てないということであり、それは誰にでも備わっている能力ではないと思いますね。

―淡々と喋り続けられるのは、その人の本質的なものがどこか出ている、ということですね。

そうだと思います。あまり自分をよく見せようという気持ちがあり過ぎると、それは出来なかったりするので。

―なるほど。主人公の家福を演じた西島秀俊さんはぴったりでした。西島さんも比較的抑えたトーンで普段から話される方だと思いますが、最初から主人公に想定していたんでしょうか?

西島さんは『寝ても覚めても』が素晴らしかったと、あるインタビューで話してくださっていて。僕が映画を本当に好きになっていく過程の中で、西島さんは黒沢清監督の映画をはじめ、好きな映画に出ていらしたんですね。だから重要な存在というか、端的にファンでした。それで、その記事を読んだときに、「これはもしかしたら、次は西島さんと仕事ができるかも」と(笑)。

『ドライブ・マイ・カー』を提案した時に、プロデューサーに“西島さんにやっていただけたらとても良くなると思います”と伝えたんです。プロデューサーも同意してくれて、オファーしたら快諾をいただけて、実現しました。

―さらに、この映画の白眉は岡田将生さんだったとも思います。岡田さん演じる、少々いわくつきの俳優である高槻が家福に語りかける車内のシーンは、映画史上に残る名シーンじゃないか、と。カンヌの男優賞を私からあげたい! 岡田さんと西島さんは、二人とも素晴らしいけれど俳優としては少し違うタイプだと思いますし、役の上でも音を挟んで対角線上にいるような存在です。岡田さんをこの役に起用した理由を教えてください。

岡田さんは、そもそも好きな俳優さんでした。『天然コケッコー』(2007年)で出てきた時から、「何、このイケメンは!?」と思っていましたから(笑)。それから順調にキャリアを重ねて、少し前ですが『悪人』(2010年)をはじめ、すごく振れ幅のある役者さんになったという印象があったので、ずっと一緒に仕事をしたいと思っていたんです。今回、西島さんと対照的でありつつ、どこか似たところもあるという感じがあったので、同じ世界に生きていてもおかしくない。それで岡田さんが演じていただけたら最高だなと思い、引き受けていただけたので良かったです。

『ドライブ・マイ・カー』©2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会

―西島さんと岡田さんには、同じような演技指導をされたんですか?

基本的には全部一緒で、映画の中のようなニュアンスを抜いた状態、素読みでの本読みをひたすらしました。あとは現場では思うように、と二人に対しては伝えました。そして、二人からそれぞれ出てきたものが画面には映っています。

―基本、どの作品でも、徹底的に素読みをされるんですか?

そうですね。最近は本読みをする時間を取っていただけるよう、最初の段階から製作の人たちに伝えてあります。時間がかかるので予算にも関わりますから。

『ドライブ・マイ・カー』©2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会

「三浦透子さんには、本作のために運転免許を取得してもらいました」

―そして大きな発見は、寡黙なドライバーのみさきを演じた三浦透子さんです。私は不調法なもので彼女の出演作を観ていたにもかかわらず、この役で初めて発見したという感じですが、三浦さんを抜擢された経緯を教えてください。

『偶然と想像』のキャスティングの際にお会いして、その映画では合う役がなかったんですが、話していてすごく聡明な方だったので、お会いしてすぐにこの映画のプロデューサーの山本(晃久)さんに「みさきを見つけた」と話したんです。でも三浦さんは免許を持っていないということだったので、すぐにオファーをして「免許を取ってください」とお願いしたんです。

―えええ! 三浦さん、ずっと前から運転していたみたいです。

このために運転免許を取っていただきました。セリフのあるところは安全のため牽引していますが、引きのシーンは三浦さんが実際に運転しています。本当に特訓して。監督補の渡辺直樹さんを初めとしてスタッフつきっきりで指導してくださったのですが、単に運転するというだけでなく、サーブは左ハンドルですし色々と難しいところもあるので、すごく頑張って練習していただきました。

『ドライブ・マイ・カー』©2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会

―実は私がこの映画を好きな理由の一つは、サーブがかっこいいから、というのもあります。昔、『クリミナル・ロウ』(1988年)という映画でゲイリー・オールドマンが乗っていたのがかっこよくて。以来、いつかサーブを運転するのが夢なんです。免許は持っていませんが(笑)。映画と原作では車種は違うんですか?

原作もサーブ900ですが、黄色のオープンカー(コンバーティブル)なんです。重要な会話が車内で起きるので、屋根がないとセリフが録れない。あとは、風景の中を車が走っていくイメージがあって、緑色に近い黄色だと街から浮き立たないところがあるので、赤のサーブになりました。

―街からも島からも浮いている、あの赤いサーブ900は、そこだけ異空間というイメージなんでしょうか。

まあ、そうですね。ひときわ、ちょっと違うもの。車自体が一つの閉鎖空間なので、“あの中にあの人たちがいる”ということを観客が常に想像できるようにしたかったんです。

『ドライブ・マイ・カー』©2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会

―監督もサーブがお好きだったんですか?

実は全然、詳しくないんです。お恥ずかしいですけど(笑)。車のことは劇用車のスタッフにお任せしました。

―霧島れいかさんが音を演じていますが、同じく村上春樹さん原作の『ノルウェイの森』のレイコのイメージがあるせいか、どこか村上ワールドの匂いがしますね。

音は、ぜひとも素敵な人にやってもらわねばならない役だ、と思って霧島さんにお願いしました。『ノルウェイの森』もやられていたので、それが吉と出るか凶と出るかは判断つかないところがあったんですが、霧島さんにお話をしたら「すごくやりたい」と言っていただいて。とてもリスクのある役でもあるのに。

『ドライブ・マイ・カー』©2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会

「重層的な話だけれど、一つの太い道のり、流れのようなものが見えてくる」

―約3時間の長さではありますが、その時間が本当に心地よいので、そこを怯まずに観に来てほしいですね。

3時間を心地よく過ごせることは、お約束します。1冊の本を読むのに3時間くらいかかることはよくあると思うので。周りの意見も聞いていただいて、観る意味があるものかどうか、ということを確かめて、よければ来ていただけたら。

3時間あるというのは、ただダラダラと撮ったわけではなく、そうならざるを得なかった3時間です。物語やキャラクターが必要とした時間だと感じていますし、これが映画として一番面白い形になったというのは自信を持っています。ぜひ楽しんでいただけたら、とてもありがたいです。

『ドライブ・マイ・カー』©2021「ドライブ・マイ・カー」製作委員会

―長い映画を撮りたい、と思っているわけではないんですね。

全くないですね。『偶然と想像』は短編集ですし。今回、脚本を書いた時点では2時間30分くらいではないかな、と思っていたんですが、現場で加わったものもありました。

―本作を観た人の中に、監督が残したいものというのはどんなものなのでしょう?

この3時間の映画を観た時に、きっと1本の道筋みたいなものが見えてくると思うんです。重層的な話ではあるのですが、一つの太い道のり、流れのようなものが見えてくる。その流れを、そのまま受け止めてもらえたら。

'오카다 마사키 > 기타2' 카테고리의 다른 글

| [오카다 마사키/잡지] 바프아웃에서 뜬 사진이 너무 좋아서 쓰는 글 (1) | 2023.06.07 |

|---|---|

| [오카다 마사키/라디오] 221226 Roomie Roomie! (0) | 2022.12.27 |

| [오카다 마사키/라디오] 220221 澤本・権八のすぐに終わりますから (0) | 2022.02.21 |

| [오카다 마사키/라디오] 220214 澤本・権八のすぐに終わりますから (0) | 2022.02.14 |

| 오카다 마사키『物語なき、この世界。』『Arc』등 기사 모음 (0) | 2021.07.29 |